Dieser Beitrag wurde in coop-impulse.de veröffentlicht. Fragt man jemand, ob er oder sie kooperativ denke oder kooperative handele, wird man überall ein überzeugtes „JA“ hören. Kooperiert ein Unternehmen, na klar. Kooperiert ein Verein, na klar. Kooperiert eine Gruppe na klar.

Sie alle – und fast alle Gruppen – haben längst erkannt, dass Kooperation sozusagen die „Erfindung des VORTEILS“ ist. Warum?

Menschen wissen, quasi intuitiv, dass „Miteinander“ ihnen etwas „bringt“. Sie kommen dem gewünschten Ziel – was immer es auch sei – schneller, leichter, kostengünstiger, etc. näher. Verkürzt gesagt, bedarf es weniger „Kraft“ (Kosten, Zeit, Input), um ein definiertes Ziel zu erreichen.

Wir erkennen daraus, dass es eigentlich wenig Sinn macht, nur „neutral“ über Kooperation zu sprechen. Ohne zugleich auch die Ziele von Kooperation offenzulegen, bleibt jedes Reden über Kooperation nur eben dies: „Gerede“.

Eigentlich leicht nachvollziehbar, dass „Kooperation“ ohne das offengelegte „Wozu“oder „Warum“eigentlich nur wenig Sinn macht.

Um also wirklich über „Kooperation“ sprechen zu können, müssen wir wissen, welche (tatsächlichen) Ziele damit beabsichtigt werden. Wir sprechen dies besonders deshalb an, weil es irgendwie „schick“ geworden ist, sich mit dem „Mäntelchen“ Kooperation zu behängen, um Akzeptanz in bestimmten Gruppen oder Situationen per se zu erreichen. Auch bei jungen Unternehmensgründern kann man das gut nachvollziehen. Ja, wir tun uns zusammen, damit wir dieses oder jenes Projekt umsetzen können. Wir sind auf dem „Top-Level“, um einen erfolgreichen „Startup“ hinzulegen. So wird man schnell bekannt, verdient gut und – na klar – ist „anerkannt“ und rund herum zufrieden. Nein, für die „Giganten“ wollen wir nicht tätig werden. Wir arbeiten nicht für andere, nur für uns selbst“… Klingt irgendwie gut, fortschrittlich und symbolisiert das neue Image von denen die sich für „trendig“ halten.…

Aber ist das wirklich das, was wir, die Menschen unseres Landes uns von „Kooperation“, besser „Miteinander“ erhofft, vielleicht sogar gewünscht haben?

Um nicht missverstanden zu werden: Jeder Ansatz von „Ausscheren“ aus der alten (Konkurrenz-) Spur ist wertvoll. Aber ist er auch ausreichend? Oder werden wir – zeitversetzt – das erleben, was wir wiederum auch so nicht erwartet oder gewollt haben: Eine gesellschaftliche Entwicklung, die eben doch nicht allen Menschen im Lande nützt, sondern lediglich wiederum nur wenigen diente, nur eben in kleineren Strukturen. …

Die Zeit wird knapp, um weitere Experimente auszutesten, ob, wann und wie wir so leben können, dass Leben (wieder) Sinn macht – Für Alle!

Ganz einfach deshalb – so profan es klingen mag – weil alle Menschen GLEICH sind, in Bezug auf ihre wahre Herkunft. Natürlich bringt dies jeder anders zum Ausdruck, wählt andere Wege, führt ein anderes Leben. Deshalb ist Freiheit für jeden Menschen unverzichtbar. Dennoch bleibt aber die Grundannahme bestehen: Wir sind alle Menschen.

Nennen wir diese Grundannahme die erste Einsicht oder die Grundlage für Kooperation.

Ja, wir werden ohne solche Rückbesinnung oder Rückbindung (religo) nicht auskommen. Wir werden über Kooperation nicht wirklich sprechen können, ohne zugleich über Wertebezüge zu sprechen.

Das mag ungewohnt sein in der Politik, erfolgt aber dennoch tagtäglich, jedoch meist unbewusst oder verdeckt. Jede Partei hat tief verwurzelte „Glaubens-Grundsätze“ (Glaubens-Muster), mit denen sie ihre Politik rechtfertigt. Diese müssen jetzt – um wirklich über Kooperation reden zu können – offengelegt werden. Ein Mitglied der CDU oder CSU hat andere „Glaubens-Muster“, wie ein Mitglied der SPD, der „Linken“, der FDP, der „Grünen“. Auch die AFD kommt ohne solche verbindenden „Glaubensmuster“ („Wer ist der Mensch“) nicht aus. Was sich dann abbildet in Programmen, …. bis hin zu konkreten politischen Aktionen, entspringt diesen „Grundannahmen“ („Wer ist der Mensch“, „Was ist der Sinn von Leben“, usw.)

Wenn wir über „Miteinander“ oder „Kooperation“ reden, wird es ohne die „Offenlegung“ genau solcher Fragen nicht gehen. Tun wir das nicht, haben wir die Chance verspielt, wirklich etwas NEUES zu gestalten. Diesen „Fehler“ sollten wir vermeiden, denn die Zeit zum „Umsteuern“ wird immer drängender, die „Luft“ sozusagen, immer „ungenießbarer“ …

Wer über „Kooperation“ spricht, sollte also stets gebeten werden, zugleich zu sagen, welchen „Nutzen“ er oder sie für die Allgemeinheit der Menschen (mindestens) in diesem Lande zu erbringen beabsichtigt. …

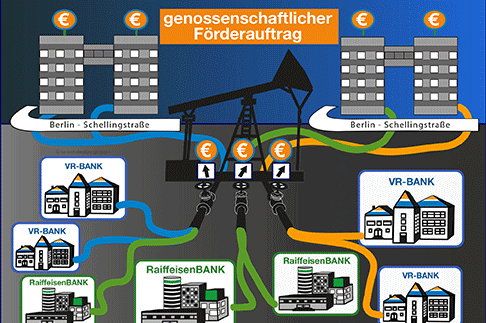

Wir nehmen hier – beispielhaft – einige kooperative Beziehungen heraus. Nennen wir sie hier „kooperative Interdependenzen“(Willy Brandt machte den Begriff „Interdependenz“ populär, als er von den wechselseitigen Anhängigkeiten zwischen Industrie- und Entwicklungsländern sprach).

Die kooperativen Interdependenzen in unserem Beispiel-Unternehmen könnten vielleicht sein:

- Grad der Verantwortung für das Ganze (Leben)

- Grad der Verantwortung für folgende Generationen

- Grad der Verantwortung der Eigentümer

- Grad der Verantwortung der und für die Beschäftigten

- Grad der Verantwortung für die Kunden

- Grad der Verantwortung für die Auswahl der Lieferanten

- Grad der Verantwortung für die (potenziellen) Kunden

- „Wie ist die kooperative Gesamt-Verantwortung geregelt?“

- „Gibt es bereits einen schriftlich fixierten „Kooperations-Kodex“oder ein „Kooperations-Handbuch“ des Unternehmens oder der Organisation?“

- „Gibt es vielleicht sogar einen „Kooperativen Transparenz-Bericht?“

- „Kann das Unternehmen/die Organisation den beabsichtigten „kooperativen Wandel“selbst bewältigen oder bedarf es der Unterstützung qualifizierter Dritter?

- „Um welchen Grad sind die (relevanten) „kooperativen Einzel-Verantwortungsbereiche“ zu verbessern?“

- „Welches sind die (Wert-) Maßstäbe, um die bestehende bzw. angestrebte „kooperative Gesamt-Leistung“messbar bzw. überprüfbarzu machen?“

- „Was spricht für, was spricht (noch) gegen eine „Zertifizierung der kooperativen Gesamtleistung“ des (kooperativen) Unternehmens oder einer (kooperativen) Organisation?“

In jeder dieser (Teil-) Beziehungen treten etwa die gleichen Fragen auf:

Anhand dieser wenigen Hinweise ist deutlich erkennbar, dass es künftig nicht mehr gelingen kann, sich – vereinfacht gesagt – ein „kooperatives Mäntelchen“umzuhängen (oder auch nicht), um sich als „Freund“ oder „Nicht-Freund“ von Kooperation „feiern“ zu lassen. Die bisher gern genutzte Variante, sich als „fortschrittlich“ zu gerieren, weil man eine Unternehmens- oder Organisationsform repräsentiert, die gern und oft über „Kooperation“ redet und von der man gemeinhin annimmt, dass sie per se „kooperationsförderlich“ sei, ist vorbei.

Nunmehr wird man genauer hinsehen können, ob das „was draufsteht“auch wirklich „drin“ist.

Mehr Selbstorganisation zu fordern und zu fördern, heißt mehr SELBSVERANTWORTUNG und mehr Kooperation zuzulassen. Wer nach „mehr Staat“ ruft, lehnt jedoch eigentlich Kooperation ab.